L'opera di Massenet rivive al Teatro Regio di Parma, nell'allestimento di Marco Carniti. Sul palcoscenico architetture sghembe e tortuose scenografie materializzano i tormenti d'amore del giovane eroe goethiano. In epoca di tagli, raccontiamo un'eccellenza italiana

di Sergio Buttiglieri

Cosa sarebbe Parma senza le serate di lirica al Teatro Regio? Ogni volta che si torna dentro questo prezioso scrigno ottocentesco, sempre laicamente affollato di melomani, se ne riassapora l'importanza e ci si rende conto che uno dei più piacevoli appuntamenti della nostra indaffarata esistenza è ritrovarsi in quel complesso meccanismo dell'opera lirica: una sorta di hortus conclusus in cui, quasi alchemicamente, si mettono insieme gli ingredienti più complessi (o se vogliamo più piacevoli) che mai abbia elaborato la cultura europea e prima di tutto italiana, proprio per questo ancora famosa in tutto il mondo: il canto, la musica, la recitazione, le scene, le luci rielaborate dalla mente del regista di turno, per potere nuovamente gustare l'iniziale stupore durante la prima assoluta.

Questo miracolo faustiano si è riproposto piacevolmente qualche mese fa con l'ultimo delicatissimo Werther di Massenet, anche grazie alla stratosferica resa del tenore Francesco Meli, di cui i parmensi sono irrimediabilmente innamorati (“Il tenore era proprio da 'abbiamo il tenore' e ha cantato la romanza con la delicatezza del soffio di primavera”, giurano i più irriducibili appassionati della città del cigno verdiano).

La regia di Marco Carniti si è divertita a renderci partecipi (con la stessa emozione del pubblico ottocentesco che ne vide il debutto al Hofoper di Vienna il 16 febbraio del 1892) ai tormenti amorosi della coppia più famosa della letteratura tedesca del settecento, paradigma assoluto degli innamorati non corrisposti, grazie all'omonimo, archetipico, struggente Werther goethiano.

Questa produzione ci ha irretito con tante piccole deliziose invenzioni, a cominciare dall'allegorico carro nuziale del secondo atto che, con i suoi delicati filamenti a cupola, tanto ricordava una voliera per ingabbiare i due sposi sbagliati, mentre sullo sfondo, d'un arancio caldissimo, scorreva un gioioso, impressionistico corteo d'invitati. Oppure dalle due esili croci in processione, che sembravano schizzate da Honoré Daumier sul tramonto infiammato. O ancora dall’espressionistica, sghemba, oppressiva architettura, fortemente inclinata oltre che continuamente traslante, a ricordarci tutto il peso del mondo quando per gli innamorati le cose non vanno nel verso giusto. “Sono io che lei poteva amare....”, non si stanca di cantarci il malinconico, testardo Werther, quasi non sapesse che le sue disgrazie le conosciamo a memoria e che con loro inzuppiamo le nostre madeleine melodiche, insostituibile bagaglio per allietare il nostro altrimenti noioso, effimero percorso in questi anni di pil discendenti.

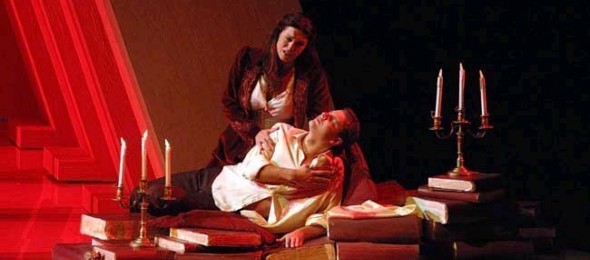

Nel terzo atto l'espressionistica scenografia si complica ulteriormente tramite l'affastellarsi di mobili, con retrogusti costruttivisti temperati dal sapore francese del brocantage; un'efficace visualizzazione della condizione disperata di Charlotte: issata su un disgraziato lettino in bilico sul mondo, destabilizzata dalla sua complicata passione, a leggere e rileggere le lettere dell'amato mai distrutte. O ancora le due fantasiose ma improbabili chaise longue (destrutturate alla maniera di certe sedie dei Fratelli Campana) nella scena finale del quarto atto; sedili fatti semplicemente di tomi aperti, sapientemente ammucchiati fra instabili, rutilanti candelieri, su cui si adagerà il disperato Werther, morente eppure irrisolto nella sua impossibile, devastante elegia della vana ricerca di chi ci è negato.

Le varie tappe di questa via crucis degli innamorati, Massenet ce le punteggia a volte languidamente con gli archi, altre imperiosamente con gli ottoni, oppure con gli evanescenti fiati, tutti sempre meravigliosamente accompagnati dal canto dei protagonisti, reso ancora più struggenti e strazianti dal coro di voci bianche, ben dirette da Sebastiano Rolli. Voci bianche che, come ben sanno gli amanti del thriller, con il loro spiazzante candore natalizio in un contesto narrativo drammatico, hanno la capacità di farci rabbrividire.

Nella lirica la convenzione che tutti piacevolmente accettano, è che anche i sentimenti più ombrosi e cupi, anziché essere tenuti dentro, come invece spesso avviene nella vita reale, vengano declamati a tutti, soprattutto a chi non vuole ascoltare e, quindi, ai rivali in amore. Tutti i tormenti sono sempre al centro della scena e vengono espressi melodicamente per farci riconoscere nel nostro stato privilegiato di spettatori appartenenti al clan più inviolabile e immutabile di tutti i tempi, cioè quello operistico.

Commossi applausi a tutti per questo memorabile Werther, ulteriore tassello della riuscita stagione Lirica parmense ideata dal sovrintendente Mauro Meli (nessuna parentela del tenore in scena) sempre attento, anche quando falcidiato dai tagli ministeriali, a dosare novità e tradizione, tenendo alta la qualità del cast, della direzione musicale, della regia.

Tags: Francesco Meli, Goethe, Johan Wofgang von Goethe, Jules Messenet, Marco Carniti, Michel Plasson, opera lirica, scenografia, Sergio Buttiglieri, Sonia Galassi, teatro Regio di Parma, Werther,

Werther di Jules Massenet, regia di Marco Carniti, direzione di Michel Plasson

Allestimento: Teatro dell'Opera Giocosa di Savona

Produzione: fondazione Teatro Regio di Parma

Per la tournée nella prossima stagione: tenere d'occhio http://www.teatroregioparma.org/

Commenti

Invia nuovo commento