Il centocinquantenario dall'Unità d'Italia ha spinto i protagonisti della narrazione teatrale a rinnovarsi: cerchiamo di capire cosa cambia e cosa resta attraverso un parallelo fra gli spettacoli di due grandi affabulatori. Ascanio Celestini, con il suo Pro-patria. Senza processi, senza prigioni e Fabrizio Saccomanno, impegnato in Iancu. Un paese vuol dire

di Igor Vazzaz

Croce e delizia della nostra contemporaneità scenica, il teatro di narrazione sembra attraversare un momento di profondo ripensamento, con i suoi principali alfieri impegnati in ricerche espressive a rigenerare una forma per ovviare a un momento di stasi. Il centocinquantesimo anniversario dell’Unità italiana non poteva che rappresentare un notevole stimolo per i teatranti tutti, e in particolare per coloro che da anni si cimentano nell’arte del racconto: abbiamo così assistito a una serie di allestimenti caratterizzati da tentativi d’evoluzione stilistica della narrazione scenica che non mancheranno, ce lo auguriamo, di dare frutti, anche al di là dei risultati presenti, non di rado contraddittori.

Pensiamo al recente Terra promessa di Marco Baliani (leggi la nostra recensione), in cui il narratore in scena si trova a interagire con una complessa struttura d’immagini proiettate, rimando fantasmatico contrapposto alla presenza corporea dell’attore: soluzione passibile e necessitante di ricalibrature, ma già da ora direzione proficua e potenzialmente gravida d’importanti ripercussioni creative sul genere della narrazione a teatro.

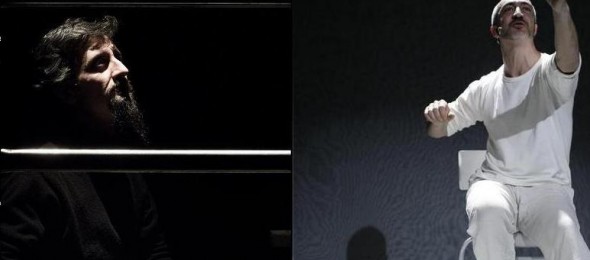

Abbiamo visto Pro Patria. Senza prigioni, senza processi di Ascanio Celestini,

Si parte dal ricupero dei fatti della Repubblica Romana, nel 1849, in una sorta di trance affabulatoria che ripropone la figura del fool celestiniano (i suoi personaggi sono sempre degli outsider che dalla propria posizione di emarginati inquadrano la società secondo l’ottica sapiente dell’escluso) alle prese con fatti e misfatti in una caleidoscopica sequenza di sovrapposizioni e ritorni. Ben presto, si scopre che a parlare è un carcerato e che l’interlocutore è un silente, e non potrebbe essere altrimenti, Giuseppe Mazzini, anch’egli a suo tempo imprigionato e condannato, anch’egli sconfitto, de facto al di là d’una memoria patria che lo ricorda solo in monumenti spesso trascurati.

I piani si mescolano, il presente irrompe nel passato, la costruzione fantastica d’un eloquio di supersonica rapidità si frange nella condizione reale, il racconto s’imbeve dei due secoli di lotte che hanno scossa e attraversata l’Italia, finendo per coagulare in una raffigurazione (quella, appunto, del protagonista al gabbio) a dire il vero non troppo sorprendente che già De André aveva ben sintetizzato in quel "Renato Curcio, il carbonaro", verso fulminante di La domenica delle salme. Celestini è bravo, la scrittura è felice, ma questo non è una novità, anzi. L’aspetto forse più interessante di Pro Patria è però contenuto in quel finale in cui l’attore si alza, smette la tuta da galeotto (o metalmeccanico) per comparire in mutande, con mise simil-militare dalla cintola in su.

Troppo poco, d’altro canto, per uno spettacolo che non sorprende, non spiazza, non si sottrae a un sostanziale deja-vu, dimensione quantomeno problematica del fare artistico. Peraltro, la questione carceraria parrebbe rientrare alla perfezione nelle corde dell’artista che, purtroppo, non riesce del tutto, al di là delle doti incontestabili, a rendere la perfomance “rotonda”, ben oleata.

Per contro, Iancu. Un paese vuol dire, di Fabrizio Saccomanno, prodotto da quella composita factory salentina che risponde al nome di Cantieri Teatrali Koreja ci è apparso come una magistrale prova d’innovazione nella più pura, e teatrale, semplicità. Il bianco, quasi in assonanza col titolo, domina l’immersione strapaesana in una lontana domenica degli anni Settanta, quando un piccolo borgo del “sud del sud dei santi” diviene teatro d’un fatto di cronaca nazionale. Anche qui abbiamo un outsider, un fool bambino che osserva il mondo traducendolo in quell’idioma sporco e musicale che è il salentino ibridato dall’attautore: la vicenda è, peraltro, del tutto autobiografica, dettaglio non indispensabile alla visione, ma comunque significativo.

Per contro, Iancu. Un paese vuol dire, di Fabrizio Saccomanno, prodotto da quella composita factory salentina che risponde al nome di Cantieri Teatrali Koreja ci è apparso come una magistrale prova d’innovazione nella più pura, e teatrale, semplicità. Il bianco, quasi in assonanza col titolo, domina l’immersione strapaesana in una lontana domenica degli anni Settanta, quando un piccolo borgo del “sud del sud dei santi” diviene teatro d’un fatto di cronaca nazionale. Anche qui abbiamo un outsider, un fool bambino che osserva il mondo traducendolo in quell’idioma sporco e musicale che è il salentino ibridato dall’attautore: la vicenda è, peraltro, del tutto autobiografica, dettaglio non indispensabile alla visione, ma comunque significativo. Più che la storia in sé, a colpirci è la grande potenza gestuale di Saccomanno, il fare teatro del proprio volto, con quegli occhi sgranati sul mondo che squarciano lo spazio scenico, rimandando al fuori, creando movimento, vivacità, dinamica. Si resta incantati dalla ricchezza corale, polifonica di quest’attore che, piegando la voce, ora con forza, ora ben dosando i fiati, dà vita a una multiforme e squinternata popolazione: alcuni sintagmi rimandano a quel capolavoro che fu Benvenuti in casa Gori, la prima versione teatrale, in cui Alessandro Benvenuti interpretava, da fermo, tutti i personaggi in commedia; altre note agrodolci fanno pensare a Davide Enia, ma, in definitiva, la marca è del tutto personale ed ascrivibile al corpo e alla bravura di Fabrizio Saccomanno.

Ed è notevole che uno spettacolo formalmente narrativo riesca a rendere il racconto, per quanto importante, elemento accessorio d’una macchina ben più complessa, ennesima riprova che, in teatro, il testo verbale è (solo) uno dei molteplici elementi di un’opera caratterizzata dalla pluralità dei codici.

Tre spettacoli presi a campione in un panorama complesso, cui non difettano esperienze eccentriche, percorsi alternativi (potremmo pensare a certe cose di Perrotta, ad Andrea Cosentino, a Davide Enia), tutti ormai contraddistinti dal comune denominatore d’una ricerca espressiva che sappia innervare un’opzione estetica fondamentale, lo si voglia o meno, per la nostra storia teatrale. La tecnologia costituisce un orizzonte potenziale, così come la variazione sul tema del racconto puro, benché la strada che ci appare più proficua sia quella di un ricupero dell’attorialità, in senso fisico, spaziale. Quell’attore che, in italiano, è anagramma di teatro e, in accordo a tale coincidenza linguistica, rappresenta l’elemento, il corpo e lo spazio scenico più misterioso che esista.

Tags: Ascanio Celestini, Fabrizio Saccomanno, Iancu, Igor Vazzaz, un paese vuol dire,

Il teatro di narrazione in Italia

Pro Patria. Senza prigioni, senza processi, di e con Ascanio Celestini

Giudizio: un ombrello

Prossimamente: Vicenza, T.Astra, 25/11; Napoli, T.Bellini, 2-4/12; Roma, Palladium, 1-12/2/12; Fabriano, T.Gentile, 17/3/12; Milano, Piccolo Teatro, 8-27/5/12; per ulteriori informazioni vedere il sito www.ascaniocelestini.it

Visto a: Pisa, Teatro Verdi, il 18 novembre 2011

Iancu. Un paese vuol dire, di e con Fabrizio Saccomanno

Giudizio: due soli

Locandina: progetto di Fabrizio Saccomanno; testo di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno; Salvatore Tramacere, regia; Lucio Diana, scenografia; Mario Daniele e Angelo Piccinni, tecnici; Laura Scorrano, cura della produzione; Franco Ungaro, organizzazione; grazie a Giulio Petruzzi e alla comunità di Tuglie (Le)

Visto a: Pontedera (Pi), Teatro Era, il 19 novembre 2011

Prossimamente: Bari, T.Kismet Opera, 3-4/12; per ulteriori informazioni vedere il sito www.teatrokoreja.it

Commenti

Invia nuovo commento