MUSICA - SPECIALE ESTATE

Il folk di oggi? Non sta da nessuna parte

Ecco il paradosso: il genere musicale che per definizione è più legato alle radici, all'appartenenza geografica, ai luoghi, diventa indefinito e proveniente da un eterno "altrove". E perciò, si fa ancora più interessante: qui proviamo a selezionare per voi gli artisti migliori

di

Simone Dotto

La novità è che quest’anno il pezzo sui festival musicali estivi non c’è. Se ne va in vacanza perché, pare, sono gli stessi festival che non hanno più ragion d’essere. Questo almeno stando a quanto si leggeva su La Repubblica solo qualche mese fa, in un articolo che approfittava dei vertiginosi cali di presenze alle kermesse italiane (e ancora mancava all’appello il flop dell’Italian Love Wave…) per cantare il requiem alla musica dal vivo tout court (leggi).

A voler essere polemici, in realtà, non proprio in tutta Europa le sorti possono ridursi alle miserande condizioni in cui versano i management nostrani. E se il problema è “la poca abitudine del pubblico italiano a vivere la dimensione del festival”, come lamenta l’organizzatore dell’Heineken Jammin’, forse è anche perché nessuno si è mai preso la briga di provare a cambiarla, quest’abitudine - e non è che a colpi di Vasco Rossi e Negramaro si risolva un granché.

Ma di fare critica questa volta non ci va: vogliamo cogliere invece lo spunto pessimista ma evocativo di Repubblica, “addio allo spirito di Woodstock”, per provare ad essere romantici a nostra volta e buttare lì un’ipotesi di risposta globale. Non sarà che la filosofia dei grandi raduni non funziona più perché la musica, oggi come oggi, sfugge i luoghi per definizione, e può entrare comodamente nel nostro taschino ma, al tempo stesso, si trova sempre “altrove”?

Indovinato: è la solita pappa postmodernista su internet, la liquidità, i non luoghi e tutto il resto. Solo che questa volta applicata a un genere come il folk, espressione della territorialità per eccellenza: la musica del “dimmi come suoni e ti dirò di dove sei” che smette le radici e comincia anche lei a svolazzare nell’etere, da un capo all’altro del mondo. Strano ma vero: se anche una vecchia volpe come Riccardo Bertoncelli, uno che l’epoca del (primo) folk revival se l’è vissuta in prima persona, è arrivato a scrivere di “musica senza spazio, situata in un tempo che non è il nostro, anzi, meglio, un tempo che non è mai esistito”, vorrà dire che davvero gli steccati geografici e stilistici stanno cadendo una volta per tutte.

Qui di seguito cerchiamo di puntare una manciata di bandierine qua e là e di disegnare la mappa molto approssimativa di un fenomeno che, tanto, rifiuterebbe di suo confinazioni più precise: i nostri/vostri dischi per l’estate direttamente da Nessunposto.

Fleet Foxes, Helplessness Blues (Sub pop)

Il disco che ha ispirato la citazione bertoncelliana di cui sopra è il secondo capitolo nella giovane produzione del quintetto di Seattle. La città che prima diede i natali a Jimi Hendrix e poi fu quartier generale del movimento grunge, tutto chitarroni distorti e camicioni di flanella. Se nell’evoluzione della musica due più due facesse quattro, allora i Fleet Foxes avrebbero dovuto dedicarsi a qualche forma di estremismo elettrico ancora inimmaginato. Invece nulla: per le orecchie frastornate dell’ascoltatore di oggi, le canzoni dei cinque rappresentano un’oasi di pace. Un’oasi, come si sottolineava prima, spudoratamente artificiale: perché è vero che c’è un che di radicalmente americano in Helplessness Blues (e solitamente a quest’altezza si citano Crosby Stills Nash & Young, a sottolineare l’intreccio delle voci) ma è altrettanto innegabile che quando si prova a collocarli da qualche parte non ci si decide mai. A riprova, le sette camice sudate dal leader Robin Pecknold per concepire un suono che invece sembra trovare nella semplicità il suo punto di forza.

Il disco che ha ispirato la citazione bertoncelliana di cui sopra è il secondo capitolo nella giovane produzione del quintetto di Seattle. La città che prima diede i natali a Jimi Hendrix e poi fu quartier generale del movimento grunge, tutto chitarroni distorti e camicioni di flanella. Se nell’evoluzione della musica due più due facesse quattro, allora i Fleet Foxes avrebbero dovuto dedicarsi a qualche forma di estremismo elettrico ancora inimmaginato. Invece nulla: per le orecchie frastornate dell’ascoltatore di oggi, le canzoni dei cinque rappresentano un’oasi di pace. Un’oasi, come si sottolineava prima, spudoratamente artificiale: perché è vero che c’è un che di radicalmente americano in Helplessness Blues (e solitamente a quest’altezza si citano Crosby Stills Nash & Young, a sottolineare l’intreccio delle voci) ma è altrettanto innegabile che quando si prova a collocarli da qualche parte non ci si decide mai. A riprova, le sette camice sudate dal leader Robin Pecknold per concepire un suono che invece sembra trovare nella semplicità il suo punto di forza.

Bon Iver, Bon Iver (Jagjaguwar)

La storia della musica popolare, quella “vera”, passa anche dalle leggende, e quella che Justin Vernon si era creato per sé aveva funzionato niente male. Un giovane adulto che si rifugia in un capanno nel Wisconsin, a cantare il suo blues d’amore per la donna che gli ha lasciato in dote la mononucleosi. Una bella favola: e infatti For Emma forever ago, il suo primo disco con lo pseudonimo di Bon Iver, vende bene e fa sensazione. Quando si tratta di dare seguito alla cosa, il cantautore si mette in testa di fare un disco pop con tutti i crismi, con una produzione “civile”, non più solo voce e chitarra acustica. E sono proprio i suoni scelti per questo Bon Iver a far pensare che quella del capanno non fosse solo una leggenda. Anzi: dovessimo giudicare solo dall’uso criminoso di synth e vocoder che si fa da queste parti, diremmo che Vernon ha trascorso gli ultimi vent’anni isolato dal mondo ad ascoltare l’opera omnia di Cindy Lauper. Incantesimo spezzato, allora? Non proprio. Con un po’ di pazienza e una manciata di ascolti, cercando di passare oltre certe bruttezze acclarate, si ritrova la stessa magia canora del disco precedente. Folk batte sintetizzatori uno a zero.

La storia della musica popolare, quella “vera”, passa anche dalle leggende, e quella che Justin Vernon si era creato per sé aveva funzionato niente male. Un giovane adulto che si rifugia in un capanno nel Wisconsin, a cantare il suo blues d’amore per la donna che gli ha lasciato in dote la mononucleosi. Una bella favola: e infatti For Emma forever ago, il suo primo disco con lo pseudonimo di Bon Iver, vende bene e fa sensazione. Quando si tratta di dare seguito alla cosa, il cantautore si mette in testa di fare un disco pop con tutti i crismi, con una produzione “civile”, non più solo voce e chitarra acustica. E sono proprio i suoni scelti per questo Bon Iver a far pensare che quella del capanno non fosse solo una leggenda. Anzi: dovessimo giudicare solo dall’uso criminoso di synth e vocoder che si fa da queste parti, diremmo che Vernon ha trascorso gli ultimi vent’anni isolato dal mondo ad ascoltare l’opera omnia di Cindy Lauper. Incantesimo spezzato, allora? Non proprio. Con un po’ di pazienza e una manciata di ascolti, cercando di passare oltre certe bruttezze acclarate, si ritrova la stessa magia canora del disco precedente. Folk batte sintetizzatori uno a zero.

The Leisure Society, Into the Murky Water (Full time Hobby)

Un’altra opera seconda, di quelle che notoriamente sono difficili. Sulla geografia questa volta non ci piove, o meglio, un po’ ci pioviggina, perché siamo in Inghilterra. Però è quell’Inghilterra smaliziata, che il giro del mondo l’ha già fatto un paio di volte: una a cavallo della scena folk albionica (Fairport Convention, solo per dire un nome) e un'altra sul treno veloce del pop da esportazione (Beatles e via elencando). I Leisure Society tengono i piedi in tutte e due le scarpe, ma sono i piedi saldi di un veterano come Nick Hemming: pertanto, niente melodie rurali passate a doppio lavaggio per farle digerire al pubblico radiofonico. Semplicemente il meglio da entrambe i registri: la bontà delle canzoni da una parte e il passo di danza dall’altra. Il meglio che si potesse chiedere a una “Società per il tempo libero”.

Un’altra opera seconda, di quelle che notoriamente sono difficili. Sulla geografia questa volta non ci piove, o meglio, un po’ ci pioviggina, perché siamo in Inghilterra. Però è quell’Inghilterra smaliziata, che il giro del mondo l’ha già fatto un paio di volte: una a cavallo della scena folk albionica (Fairport Convention, solo per dire un nome) e un'altra sul treno veloce del pop da esportazione (Beatles e via elencando). I Leisure Society tengono i piedi in tutte e due le scarpe, ma sono i piedi saldi di un veterano come Nick Hemming: pertanto, niente melodie rurali passate a doppio lavaggio per farle digerire al pubblico radiofonico. Semplicemente il meglio da entrambe i registri: la bontà delle canzoni da una parte e il passo di danza dall’altra. Il meglio che si potesse chiedere a una “Società per il tempo libero”.

My Morning Jacket, Circuital (Ato Records)

Ora scomodiamo un’altra parola magica, cruciale per certi visionari degli anni settanta e da poco tornata d’attualità: il cosiddetto rock “totale”. Oggi come ieri, è un miraggio che appare a chi ha intrapreso la via delle chitarre elettriche. I My Morning Jacket hanno suonato per anni un rock americano piuttosto tradizionalista, poi il loro leader ha preso parte al supergruppo dei Monsters of Folk (appunto): da lì i primi sintomi del gigantismo, fino al disco in questione. Tanto per fare un esempio, c’è un inno all’amore per il black metal che sta a metà fra un riff di Neil Young e un funky di Sly Stone. Spaventa un po’ ma suona da dio. Il rovescio della medaglia sono le interviste, dove i membri della band vaneggiano che “Circuital è la forma stessa in cui si svolge tutto l’arco dell’esistenza, il modo in cui l’avventura finisce in un punto molto simile a quello in cui era cominciata”. E tutto in un disco solo!

Ora scomodiamo un’altra parola magica, cruciale per certi visionari degli anni settanta e da poco tornata d’attualità: il cosiddetto rock “totale”. Oggi come ieri, è un miraggio che appare a chi ha intrapreso la via delle chitarre elettriche. I My Morning Jacket hanno suonato per anni un rock americano piuttosto tradizionalista, poi il loro leader ha preso parte al supergruppo dei Monsters of Folk (appunto): da lì i primi sintomi del gigantismo, fino al disco in questione. Tanto per fare un esempio, c’è un inno all’amore per il black metal che sta a metà fra un riff di Neil Young e un funky di Sly Stone. Spaventa un po’ ma suona da dio. Il rovescio della medaglia sono le interviste, dove i membri della band vaneggiano che “Circuital è la forma stessa in cui si svolge tutto l’arco dell’esistenza, il modo in cui l’avventura finisce in un punto molto simile a quello in cui era cominciata”. E tutto in un disco solo!

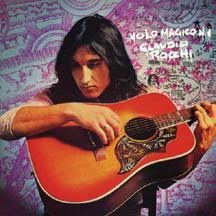

Claudio Rocchi, Il volo magico n°1 (Sony)

Il personaggio è tornato di recente all’onore della ribalta (quella del Traffic Festival torinese) e delle ristampe (la Sony, che pesca dal catalogo della Cramps). A diciannove anni lascia il suo primo gruppo, gli Stormy Six, per le classiche “divergenze politiche”: per meglio dire, se agli uni interessa la politica, la lotta e poco altro lui pensa al sole, alle stelle e all’amore universale. Gli ex-compagni gli scrivono a distanza, dai versi di Fratello: “Quando l'ultimo sfruttatore, l'ultimo corruttore, l'ultimo carrierista, l'ultimo ipocrita, l'ultimo borghese saranno scomparsi da questa terra, allora sarà giunto il vostro momento di parlarci d'amore”. Ma Rocchi ormai è partito per la tangente del misticismo panteista e canta, tra sé e sé: “Pane suono aria, voci amici roba far l'amore, c'è sempre tempo per cantare, te le stelle il fumo tutto...”, oppure “Quando tu stai mangiando una mela, tu e la mela siete parti di Dio”. Versi che a risentirli oggi suonano anche un tanto ridicoli: la musica, al contrario, resta fantastica, specie per quanto è in sintonia con quella coeva dei vari Tim Buckley e John Martyn.

Il personaggio è tornato di recente all’onore della ribalta (quella del Traffic Festival torinese) e delle ristampe (la Sony, che pesca dal catalogo della Cramps). A diciannove anni lascia il suo primo gruppo, gli Stormy Six, per le classiche “divergenze politiche”: per meglio dire, se agli uni interessa la politica, la lotta e poco altro lui pensa al sole, alle stelle e all’amore universale. Gli ex-compagni gli scrivono a distanza, dai versi di Fratello: “Quando l'ultimo sfruttatore, l'ultimo corruttore, l'ultimo carrierista, l'ultimo ipocrita, l'ultimo borghese saranno scomparsi da questa terra, allora sarà giunto il vostro momento di parlarci d'amore”. Ma Rocchi ormai è partito per la tangente del misticismo panteista e canta, tra sé e sé: “Pane suono aria, voci amici roba far l'amore, c'è sempre tempo per cantare, te le stelle il fumo tutto...”, oppure “Quando tu stai mangiando una mela, tu e la mela siete parti di Dio”. Versi che a risentirli oggi suonano anche un tanto ridicoli: la musica, al contrario, resta fantastica, specie per quanto è in sintonia con quella coeva dei vari Tim Buckley e John Martyn.

Sì, siamo negli anni ’70, più precisamente nel ’71: a forza di citarli ci siamo finiti dentro, anche a costo di barare sul calendario. Del resto, se il verbo folk è diventato così disinvolto con lo spazio, non si capisce perché dovrebbe formalizzarsi tanto con le questioni di tempo.

Tags:

bon iver, Circuital (Ato Records), dischi per l'estate, Fleet Foxes, folk, Into the Murky Water (Full time Hobby), My Morning Jacket, recensione, Simone Dotto, The Leisure Society,

29 Agosto 2011

Commenti

Invia nuovo commento